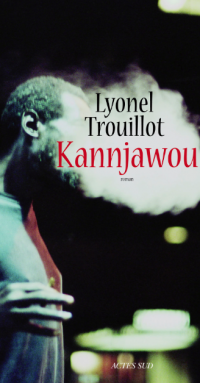

Trouillot : Kannjawou

Cinq jeunes gens à l’orée de l’âge adulte rêvent en vain d’avenir dans le misérable quartier de la rue de l’Enterrement, proche du grand cimetière où même les morts doivent lutter pour se trouver une place. Confrontés à la violence des rapports sociaux et aux dégâts causés par des décennies d’occupation militaro-humanitaire dans leur pays placé sous contrôle de la communauté internationale, ils n’ont pour viatique que le fantasme d’improbables révolutions, les enseignements du “petit professeur” et de sa vaste bibliothèque, ou les injonctions de man Jeanne, farouche gardienne des règles d’humanité élémentaires – règles que bafouent allègrement les nantis et les représentants interchangeables des ONG planétaires. Ces derniers, le soir venu, aiment à s’encanailler au “Kannjawou”, un bar local aussi pittoresque qu’authentique aux yeux de visiteurs décomplexés et surentraînés à détourner résolument le regard de l’enfer ordinaire que vit un peuple simplement occupé à ne pas mourir.

Dans la culture populaire d’Haïti, le mot kannjawou désigne, à l’origine, la fête, le partage. Mais à quelles réjouissances songer quand la souffrance, qui fait vieillir trop vite, accule à la résignation jusqu’à détruire la solidarité des communautés premières ? En convoquant avec éclat la dimension combative dont toute son oeuvre porte la trace ardente, Lyonel Trouillot met ici en scène la tragédie d’un pays qui, sous la férule d’enjeux qui ne sont pas les siens, pris en otage par les inégalités, les jeux de pouvoir et la précarité, dérive dans sa propre histoire, privé de tout projet collectif rédempteur.

“Un pays occupé, sous contrôle de la « communauté internationale » et marqué par la violence des rapports entre « riches » et « pauvres ». Par le récit de l’entrée dans l’âge adulte de cinq « jeunes » (Popol, Wodné, Joëlle, Sophonie et le narrateur) habitant la rue qui donne sur le grand cimetière de Port-au-Prince, explorer les souffrances et indignités auxquelles est soumise une jeunesse qui a du mal à croire en la bonté et le collectif, tant seules les conditions de la survie individuelle semblent réunies. Mettre en mots le combat entre la précarité et les idéaux, et les violences symboliques que les « communautés » peuvent exercer sur les individus. Quand, au sein d’un groupe, vivre n’est que passivité, colère et impuissance, qu’en est-il de l’amour, de l’amitié, de l’engagement ? À travers leurs rencontres avec man Jeanne, la doyenne du quartier, « le petit professeur » originaire d’un milieu plus aisé, Sandrine, l’étrangère qui fait partie du personnel civil de 48 l’Occupation, ce sont les questions qui se posent à « la bande des cinq » et que le narrateur (complice du romancier et lui-même grand lecteur de romans) pose à la vie dans les carnets de son journal.

Dans la culture populaire haïtienne, « Kannjawou » ou « Kannjanwou », veut dire fête, partage et célébration. De quelle fête collective peut-on encore rêver en pays occupé, et devant le triomphe des inégalités, des jeux de pouvoir, de la concurrence dans la précarité, du ressentiment ?

Par la proximité avec le cimetière et les références constantes à des personnages littéraires, se demander aussi si la mort et la littérature, ces deux représentations de l’Autre, peuvent signifier quelque chose d’exemplaire, dans un monde du chacun pour soi, à court de rêves et de valeurs ?” L.T.